新闻动态

NEWS

7月5日,北京大学能源研究院发布《新能源为主体的新型电力系统的内涵与展望》报告,报告对我国“十三五”电力规划完成情况做了系统分析。

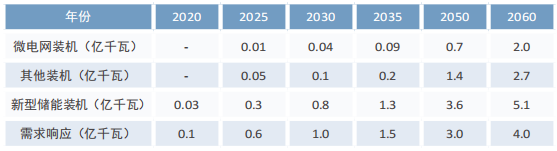

现阶段我国灵活性电源发展远未达到预期。2020 年我国煤电灵活性改造机组、气电、抽水蓄能分别为8000 万千瓦、9972 万千瓦和 3149 万千瓦,全都未能完成“十三五”规划提出的 2.2亿千瓦、1.1 亿千瓦和 4000 万千瓦的发展目标。

即便长期以来我国电力系统发展规划中保留较高的电力电量裕度,能够对近中期吸纳风、光等波动性电源的新增装机提供重要支撑,但在中远期,如果仍采用旧有发展模式,我国随机性电源过高、灵活性电源不足,电力系统安全稳定运行风险增大的问题会逐渐显现。

我国“十三五”电力规划完成情况

随着“双碳”目标提上日程,以光伏、风电为主的新能源实现爆发式增长,预计到2060 年风光等波动性可再生能源发电占总发电量的比重将超过 55%。在某些时刻,波动性可再生能源发电量足以满足系统全部用电需求,甚至超过总电力需求。同时也面对数周乃至数月风光出力不足或遇到极端天气的情况下,如何满足电力需求的挑战,构建新型电力系统迫在眉睫。

01 新型电力系统的主要特征

新型电力系统是未来新能源为主的我国能源系统的主体,将根本改变目前化石能源为主的发展格局,以低碳、清洁、高效、安全为基本特征,以高比例可再生能源和电气化、新型储能、氢能、分布式能源、智能电网、先进输发电技术、数字技术和新型商业模式、灵活电力市场等为支撑,是实现经济社会高质量发展和应对气候变化的重要解决方案,是构建能源强国的基础,是实现中华民族伟大复兴的保障。

新型电力系统需在原有能源系统的基础上实现系统性升级,努力解决发展短板,继续发挥长板优势。报告认为新型电力系统的主要特征体现在全面支撑性、系统平衡性、综合高效性、科技创新性以及国际引领性。

全面支撑性指我国全面实现电代煤、电代油、电代气,建筑、交通、工业等领域终端用能电气化率大幅提升,电力消费中非化石能源占据绝对主导地位。电力行业的相关清洁技术能够助力全社会难以电气化领域的深度脱碳,全方位支撑我国实现双碳目标和社会主义现代化强国建设。

系统平衡性指我国能突破能源系统的“不可能三角”,实现电力供应的安全可靠、经济可负担和清洁低碳。具体来说,安全可靠是指国内有充足、稳定、可持续的电力供给,户均停电频率和停电时间低,且上游设备制造所需的稀土资源和矿产资源供应安全水平高,能够抵御和化解国内外各种政治、经济、突发自然灾害等因素造成的供应中断风险。电力上中下游都拥有较高程度的多样性和灵活调配水平,“源网荷储”协调发展水平高,能够根据供需变化和内外部的经济社会发展形式的变化及时灵活地调整和匹配。

经济可负担是指电力价格长期稳定且终端用户可承受,能够支撑国内社会经济高质量发展和人民生活水平的持续提高。电力价格的国际竞争力强,投资回报率高,有效吸引国际投资与合作。

清洁低碳是指电力的开发利用以光伏、风电、水电、核电、氢电、生物质、地热、海洋能等绿色无污染的清洁能源为主。清洁能源设备的制造、加工和处理环节产生较小的环境污染和温室气体排放问题。

综合高效性指清洁能源装备的转换效率高、弃电率低。电力设备生产制造环节的能耗低、污染小,废弃资源的循环综合利用水平高。电力行业有高效运转的市场机制和科学健全的监管体系,实现资源的最优化配置和维护市场主体的合法权益。电力行业的发展以服务需求侧为导向,综合能源服务水平高,终端用能效率高,与新一代信息技术和智能技术高度融合。

科技创新性指电力行业全产业链各个环节能够采用先进的科学技术、保持领先的技术水平,在前瞻性技术研发方面持续保持较高的投入,建立国际领先的技术优势,保持充足的技术储备,推动世界能源技术革命。

国际引领性指在电力进出口、装备投资贸易、国际标准制定、国际产能合作以及气候变化事务上,国家具有较强的影响力、发言权和支配权,拥有世界一流的新能源和电力企业,且在重要的国际能源和电力组织中充当贡献者和引领者的角色。

02 新型电力系统远景展望

在新型电力系统建成后,我国电能在终端用能的比重在 70% 以上,非化石能源发电量占总发电量的比重在 95% 以上,电力系统和能源系统之间的界线逐渐模糊,即我国电力系统趋近于能源系统。我国构建新型电力系统分为两个阶段。第一阶段到 2035年,称为构建新型电力系统的 1.0 阶段;第二阶段为 2036 年到 2060 年,称为构建新型电力系统的 2.0 阶段。

在新型电力系统 1.0 阶段,电力在我国能源系统中的地位得到持续加强,增量能源消费主要以电力消费为主,但总体来看电力仍然不是我国终端用能的主要形式。新增电力需求在“十四五”时期绝大部分由非化石能源满足。在 1.0 阶段,我国新能源装机快速增长,光伏、光热、陆上风电和海上风电的总装机到 2025 年和 2035 年分别达 11.2 亿千瓦和 26.8 亿千瓦,非化石能源发电量占总发电量的比重分别达 43% 和 61%。与之对应的是煤电装机的加速下降,2025 年我国煤电装机达到峰值 11.7 亿千瓦,随后进入峰值平台期,缓慢下降到 2035 年的 10.6 亿千瓦,其中约一半为利用小时数只有 3000 多小时的调峰机组。

在新型电力系统 2.0 阶段,以光伏、风电为主的新能源开始大规模替代存量化石能源。传统能源机组的角色和燃料产生巨变,煤电由调峰电源逐渐转变为备用电源,发挥紧急情况下的安全保供作用。到 2060 年,光伏、光热、陆上风电和海上风电的总装机达 56.3 亿千瓦,包括地热、氢电、海洋能等在内的新兴清洁发电机组总量接近 3 亿千瓦,非化石能源发电量占总发电量的比重达 95%。届时我国淘汰所有燃煤基荷机组和调峰机组,仅在东中部高负荷地区保留约 2 亿千瓦的安全备用机组。

在构建新型电力系统的发展路径下,我国电力行业二氧化碳排放于 2025 年左右达峰,峰值约 45 亿吨,2025-2028 年碳排放处于峰值平台期,到 2030 年仍约 42 亿吨。2030 年之后,我国电力行业二氧化碳排放呈加速下降趋势,若不考虑 CCUS 技术在电力行业的利用,到 2035 年我国电力行业碳排放约 39 亿吨,到 2050 年约 20 亿吨,到 2060 年约 3 亿吨。若考虑 CCUS(包括 BECCS 和直接空气捕捉)技术在电力行业的利用,到 2035 年我国电力行业碳排放约 35 亿吨,到 2050 年约 7 亿吨,到2060 年实现负排放。

新型电力系统下我国电力发展途径

03 新型电力系统的难点与挑战

开展新一轮技术革命成为摆在我国构建新型电力系统面前最严峻的挑战,这包括新型储能、光热、CCUS、生物质能,以及绿氢制输储运与终端利用体系等。如果这些关键技术不能在未来取得突破性的进展,降低使用成本,我国构建新型电力系统的过程中将缺乏根本的技术保障,电力系统的安全、清洁、稳定、高效发展也将无从谈起。

此外,我国在构建新型电力系统的过程中,在不同时期将面临着不同的挑战与困难。在 1.0 阶段,我国将主要面临经济性和高效性的问题。一方面是新能源高速发展背景下系统整体并网消纳成本的大幅增加;另一方面是不健全的市场机制导致的电力资源无法实现大范围内的优化配置,以及灵活性资源无法有效发挥对新能源的调节支撑作用。

在 2.0阶段,随着新能源制造成本和消纳成本的持续下降,以及市场机制建设的不断完善,我国将主要面临安全性问题,这包括波动性电源大规模并网对系统安全稳定运行造成的冲击,以及新能源制造业中矿产资源和稀土资源安全稳定供应的问题。

在构建新型电力系统的两个阶段,我国的工作重点都将围绕推动煤电的优化与退出、综合施策提升电力系统灵活性、强化分布式能源与微电网的发展格局、大力发展电制衍生品技术和新一代发电与供热技术,以及促进循环经济和“新能源 +”的发展上。但两个阶段的侧重点有所不同,在 1.0 阶段,更多的是侧重调整煤电的发展方向和解决电力系统灵活性不足的问题,以满足大规模新能源并网消纳需求,加速电力行业自身的脱碳进程。在 2.0 阶段,更多的是侧重全新的技术、生产与消费方式、商业模式的发展与推广,以及电力行业与其他行业的深度融合等,以发挥电力行业的基础性地位,带动工业、交通、建筑等各个部门的低碳可持续发展。

为保障新型电力系统的建设,我国需建立现代化的能源管理体系,持续提升政府部门的行政治理水平;需构建高效运转的电力批发市场和多样化的电力零售市场,保障新能源渗透率不断提升的电力系统运行的安全性、可靠性和经济性;需高度重视科技研发与创新,推进关键能源技术取得突破;需完善碳市场和可再生能源消纳责任制,以市场化的手段倒逼煤电的转型与退出,提升新能项目的经济性;需大力推动公正转型和加强宣传教育,以促进经济社会的包容性发展,调动一切积极因素,探寻构建新型电力系统的最佳实践和最优之路。

以下为报告部分内容:

▼

欢迎投稿,新能源、电力、储能、双碳…

投稿邮箱:

wuqiong@ms-battery.cn

联系我们 Contact Us

业务合作 Business Line

地址 Address

上海市闵行区泰虹路456弄11号(新华联国际中心11号楼)

浙江公司:杭州市余杭区欧美金融城T6幢26层

江苏公司:无锡市新吴区融智大厦C栋8楼